manglu

用戶暫無簡介

manglu

我之前一直以為,

慢,是因為人不夠狠。

後來才發現不是。

是真正做事的人,都是被系統拖慢的。

收錢慢、結算慢、換市場慢,

不是能力問題,是你站的那套底層,根本跑不快。

現在市場最大的问题其實就一句話:

東西都有,但全是散的。

支付一套,數據一套,托管一套,

每接一個新地方,都像重新創業一次。

結果就是:

業務想擴,手卻被綁著。

@SeiNetwork這次搞的 Market Infrastructure Grid,

不是給你一個“新工具”,

而是直接把做市場該有的東西拼成一張網。

你不是來“試試鏈”,

你是直接接進一套已經在跑的系統。

【三點拆解】

第一點:

你不是來試水,是來接水管。

水早就在流了,你只需要接進來。

第二點:

你不是消耗系統,你本身就是系統的一部分。

你一進來,反而讓整張網更值錢。

第三點:

越多人用,越好用。

這是反直覺的地方,但也是差距開始拉開的地方。

【底層支撐】

說白了,這套 Grid 能成立靠的不是情懷:

跑得夠快,事情才有意義

穩得住,企業才敢用

能互通,規模才堆得起來

這不是“鏈好不好”,

這是“能不能真幹活”。

【應用場景】

你要做的事情無非幾種:

錢要動

數據要准

用戶要進

系統要穩

在 Grid 裡,這些不是你一個人解決,

而是一整群已經在用的人一起扛。

【成本細節】

很多人一聽“企業級”,就下意識覺得貴。

但 Grid 的邏輯恰恰相反

慢,是因為人不夠狠。

後來才發現不是。

是真正做事的人,都是被系統拖慢的。

收錢慢、結算慢、換市場慢,

不是能力問題,是你站的那套底層,根本跑不快。

現在市場最大的问题其實就一句話:

東西都有,但全是散的。

支付一套,數據一套,托管一套,

每接一個新地方,都像重新創業一次。

結果就是:

業務想擴,手卻被綁著。

@SeiNetwork這次搞的 Market Infrastructure Grid,

不是給你一個“新工具”,

而是直接把做市場該有的東西拼成一張網。

你不是來“試試鏈”,

你是直接接進一套已經在跑的系統。

【三點拆解】

第一點:

你不是來試水,是來接水管。

水早就在流了,你只需要接進來。

第二點:

你不是消耗系統,你本身就是系統的一部分。

你一進來,反而讓整張網更值錢。

第三點:

越多人用,越好用。

這是反直覺的地方,但也是差距開始拉開的地方。

【底層支撐】

說白了,這套 Grid 能成立靠的不是情懷:

跑得夠快,事情才有意義

穩得住,企業才敢用

能互通,規模才堆得起來

這不是“鏈好不好”,

這是“能不能真幹活”。

【應用場景】

你要做的事情無非幾種:

錢要動

數據要准

用戶要進

系統要穩

在 Grid 裡,這些不是你一個人解決,

而是一整群已經在用的人一起扛。

【成本細節】

很多人一聽“企業級”,就下意識覺得貴。

但 Grid 的邏輯恰恰相反

SEI1.79%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

上Gate App搶黃金,每10分鐘送1g @Gate_zh #GateTradFi

查看原文

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

上Gate App搶黃金,每10分鐘送1g

查看原文

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

本來想註冊一個海外的理財 App。

結果第一步就給我整懵了,護照、自拍、眨眼、轉頭、讀數字,一套流程走完,

我心裡只有一個想法: “我就存點錢,用得著把我整個人交出去嗎?”

但你不交,又不讓你用。

鏈上身份這幾年,其實一直在重複這個尷尬:

要麼學匿名項目,誰也不認識你,爽是爽了,但錢進不來;

要麼學傳統金融,合規是合規了,人也基本被“開盒”了。

這次@0xMiden × Billions

讓我第一次覺得:

這題終於不是在二選一了。

他們幹的事,就一句話:

👉 你只需要證明“你行”,

👉 而不是證明“你是誰”。

第一次核驗證件和真人,

系統給你一個零知識證明,

原始信息直接刪掉。

以後你上鏈、做金融、進 RWA,

只掏這個“資格憑證”:

年齡對不對?

國家行不行?

資質夠不夠?

沒人再反覆翻你老底。

這也是我為什麼一直覺得@0xMiden走的是能落地的隱私。

不是那種“隱私拉滿,結果沒人敢接”的路線,

而是:金融能用、機構敢用、開發者不踩雷。開發者不用存用戶隱私,不用擔心哪天數據庫被爆,合規的鍋直接被 Billions 接走。所以這次合作,在我看來不像功能更新,

更像是在打地基。等哪天“隱私 + 合規”成了標配,

你回頭看,很可能會發現:哦,原來坑是從 Miden × Billions 這兒先填上的。

結果第一步就給我整懵了,護照、自拍、眨眼、轉頭、讀數字,一套流程走完,

我心裡只有一個想法: “我就存點錢,用得著把我整個人交出去嗎?”

但你不交,又不讓你用。

鏈上身份這幾年,其實一直在重複這個尷尬:

要麼學匿名項目,誰也不認識你,爽是爽了,但錢進不來;

要麼學傳統金融,合規是合規了,人也基本被“開盒”了。

這次@0xMiden × Billions

讓我第一次覺得:

這題終於不是在二選一了。

他們幹的事,就一句話:

👉 你只需要證明“你行”,

👉 而不是證明“你是誰”。

第一次核驗證件和真人,

系統給你一個零知識證明,

原始信息直接刪掉。

以後你上鏈、做金融、進 RWA,

只掏這個“資格憑證”:

年齡對不對?

國家行不行?

資質夠不夠?

沒人再反覆翻你老底。

這也是我為什麼一直覺得@0xMiden走的是能落地的隱私。

不是那種“隱私拉滿,結果沒人敢接”的路線,

而是:金融能用、機構敢用、開發者不踩雷。開發者不用存用戶隱私,不用擔心哪天數據庫被爆,合規的鍋直接被 Billions 接走。所以這次合作,在我看來不像功能更新,

更像是在打地基。等哪天“隱私 + 合規”成了標配,

你回頭看,很可能會發現:哦,原來坑是從 Miden × Billions 這兒先填上的。

RWA2.7%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

@metaio102 @ConfidentialLyr 早安啊哥

查看原文- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

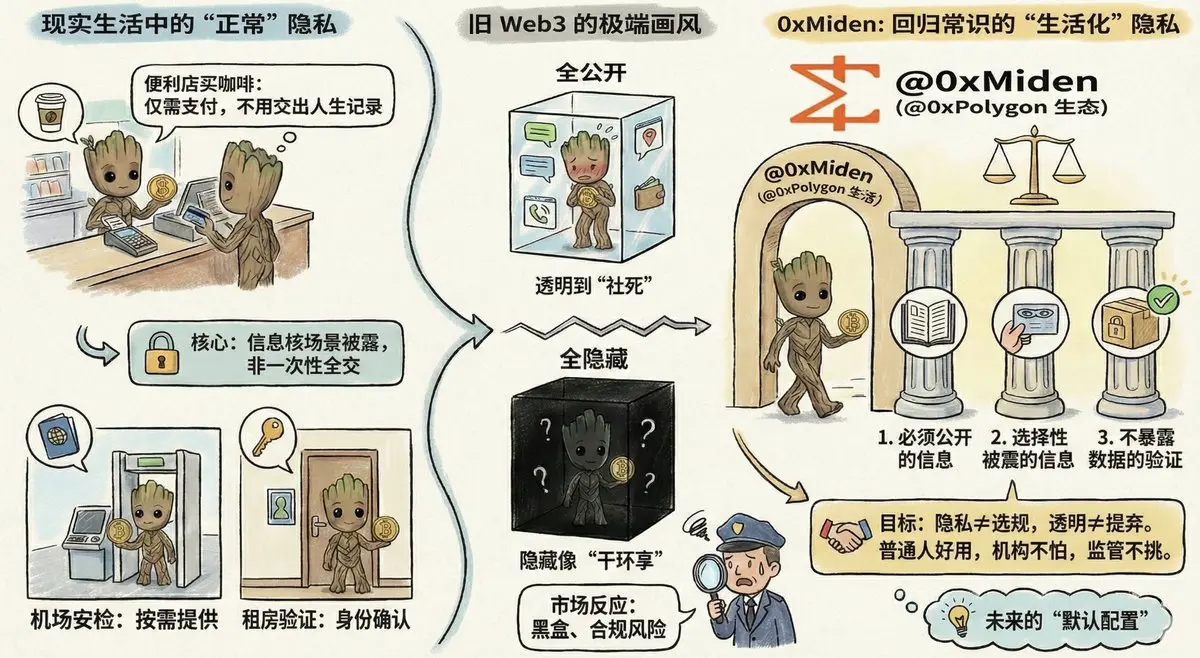

在便利店買咖啡,刷卡的時候突然愣了一下。不是錢的問題,是那個感覺——系統好像順手就知道了:我誰、我常來哪家、幾點消費、買過什麼、甚至下次可能想喝啥。現實生活裡,我們早就默認了一件事:不是所有資訊都要一次性全交出去。小區刷門禁不用報銀行卡餘額,坐飛機安檢沒人關心聊天記錄,租房驗證身份也不用交出全部人生。這就是“正常世界”的隱私。

可放到區塊鏈裡,過去一提隱私,畫風就很極端。不是“全公開到社死”,就是“全隱藏到像幹壞事”。於是市場第一反應永遠是:黑盒、合規風險、只有極客玩。直到我看懂了@0xPolygon 生态的 @0xMiden 在講什麼,才發現它其實很“生活”。它不追求極致匿名,而是在做一件更現實的事:普通用戶能在不犧牲體驗、不觸碰紅線的前提下,擁有隱私。

Miden 的邏輯其實很簡單——拆分三件事:哪些資訊必須公開,哪些資訊可以選擇性披露,哪些驗證能在不暴露數據本身的情況下完成。說白了,它在把 Web3 拉回常識區間:隱私不等於違規,透明也不等於裸奔。真正的大規模使用,不靠極端,靠的是:普通人用著不別扭,機構看了不害怕,監管也挑不出明顯毛病。有些東西一開始看著不炸,但一旦成了“預設配置”,回頭你會發現:哦,原來早就該這樣。

查看原文可放到區塊鏈裡,過去一提隱私,畫風就很極端。不是“全公開到社死”,就是“全隱藏到像幹壞事”。於是市場第一反應永遠是:黑盒、合規風險、只有極客玩。直到我看懂了@0xPolygon 生态的 @0xMiden 在講什麼,才發現它其實很“生活”。它不追求極致匿名,而是在做一件更現實的事:普通用戶能在不犧牲體驗、不觸碰紅線的前提下,擁有隱私。

Miden 的邏輯其實很簡單——拆分三件事:哪些資訊必須公開,哪些資訊可以選擇性披露,哪些驗證能在不暴露數據本身的情況下完成。說白了,它在把 Web3 拉回常識區間:隱私不等於違規,透明也不等於裸奔。真正的大規模使用,不靠極端,靠的是:普通人用著不別扭,機構看了不害怕,監管也挑不出明顯毛病。有些東西一開始看著不炸,但一旦成了“預設配置”,回頭你會發現:哦,原來早就該這樣。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

剛剛看到 “Xabi Alonso離開皇馬了”

肯定會有人說“完了,6月份世界杯要變了。”

我當時第一反應其實是:

你是不是有點想太多了?

先潑個冷水。

這事本質上是:

皇馬不想繼續,阿隆索也不硬扛。

俱樂部的事,

不是國家隊的按鈕。

更不是“按一下,世界杯陣容立馬刷新”的那種。

現在這個階段,

世界杯的主線劇情根本沒動。

但為什麼大家會這麼敏感?

說白了就一個原因:

阿隆索這個人,自帶“大賽濾鏡”。

他不需要真的站在場邊,

只要名字一出現,

大家就會自動腦補:

“如果是他來帶,會不會不一樣?”

這不是邏輯問題,

這是情緒問題。

真正有意思的點反而在這:

他現在離開皇馬,

等於把自己從“俱樂部漩渦”裡抽出來了。

不背鍋,

不拉扯,

也不需要一邊帶隊一邊被問國家隊。

這一步,

更像是在給世界杯周期讓位置,

而不是直接參與。

所以如果你非要問一句

這事對6月世界杯有沒有影響?

短期:

沒影響,陣容照舊,節奏照跑

中期:

輿論開始試水,名字被反覆提及

長期:

如果真有變,那一定是官宣級別的,而不是現在這種猜

現在看到的這些討論,

本質就是球迷提前進入“世界杯模式”了。

人還沒上崗,

劇情已經被寫了三版。

至於最後用不用這條線,

得看足協那邊

到底是求穩,還是想賭一把。

現在?

別急著代入結局,

這只是個開場鏡頭。

本文由@bcgame贊助

查看原文肯定會有人說“完了,6月份世界杯要變了。”

我當時第一反應其實是:

你是不是有點想太多了?

先潑個冷水。

這事本質上是:

皇馬不想繼續,阿隆索也不硬扛。

俱樂部的事,

不是國家隊的按鈕。

更不是“按一下,世界杯陣容立馬刷新”的那種。

現在這個階段,

世界杯的主線劇情根本沒動。

但為什麼大家會這麼敏感?

說白了就一個原因:

阿隆索這個人,自帶“大賽濾鏡”。

他不需要真的站在場邊,

只要名字一出現,

大家就會自動腦補:

“如果是他來帶,會不會不一樣?”

這不是邏輯問題,

這是情緒問題。

真正有意思的點反而在這:

他現在離開皇馬,

等於把自己從“俱樂部漩渦”裡抽出來了。

不背鍋,

不拉扯,

也不需要一邊帶隊一邊被問國家隊。

這一步,

更像是在給世界杯周期讓位置,

而不是直接參與。

所以如果你非要問一句

這事對6月世界杯有沒有影響?

短期:

沒影響,陣容照舊,節奏照跑

中期:

輿論開始試水,名字被反覆提及

長期:

如果真有變,那一定是官宣級別的,而不是現在這種猜

現在看到的這些討論,

本質就是球迷提前進入“世界杯模式”了。

人還沒上崗,

劇情已經被寫了三版。

至於最後用不用這條線,

得看足協那邊

到底是求穩,還是想賭一把。

現在?

別急著代入結局,

這只是個開場鏡頭。

本文由@bcgame贊助

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

有一陣子我基本不碰 LP,不是不想賺,是被折磨怕了。以前在鏈上加流動性就像夜裡盯 K 線,參數一堆、名詞一堆,加完都不知道自己在賭什麼。直到前幾天我隨手點進了 Ferra Protocol @ferra_protocol,本來抱著看看而已的心態,結果發現這東西根本不是給工程師用的,一上手就像在選投資方案:問你想怎麼賺,再幫你推薦一套合理配置。

Ferra 的 DLMM 池從交易對、費率、Bin Step 到初始價格,每一步都能自己調,但也會自動給出“正常人版本”的配置建議。策略模組更牛:Spot、Curve、Bid-Ask,低位慢慢接、高位邊漲邊賣、單邊 DCA 自動買賣都能實現,把你腦子裡的操作直接落地,不再靠猜參數和祈禱行情。管理起來也省心,收益、加倉、撤流一眼就能看懂,不需要天天盯盤。相比傳統 AMM,Ferra 更像一個流動性操作台,新手能上手,老玩家也有發揮空間。在 Sui 生態裡,這是少數讓我覺得:“我不是在硬上 DeFi,我是在正常做投資”的項目。

查看原文Ferra 的 DLMM 池從交易對、費率、Bin Step 到初始價格,每一步都能自己調,但也會自動給出“正常人版本”的配置建議。策略模組更牛:Spot、Curve、Bid-Ask,低位慢慢接、高位邊漲邊賣、單邊 DCA 自動買賣都能實現,把你腦子裡的操作直接落地,不再靠猜參數和祈禱行情。管理起來也省心,收益、加倉、撤流一眼就能看懂,不需要天天盯盤。相比傳統 AMM,Ferra 更像一個流動性操作台,新手能上手,老玩家也有發揮空間。在 Sui 生態裡,這是少數讓我覺得:“我不是在硬上 DeFi,我是在正常做投資”的項目。

- 讚賞

- 1

- 1

- 轉發

- 分享

ybaser :

:

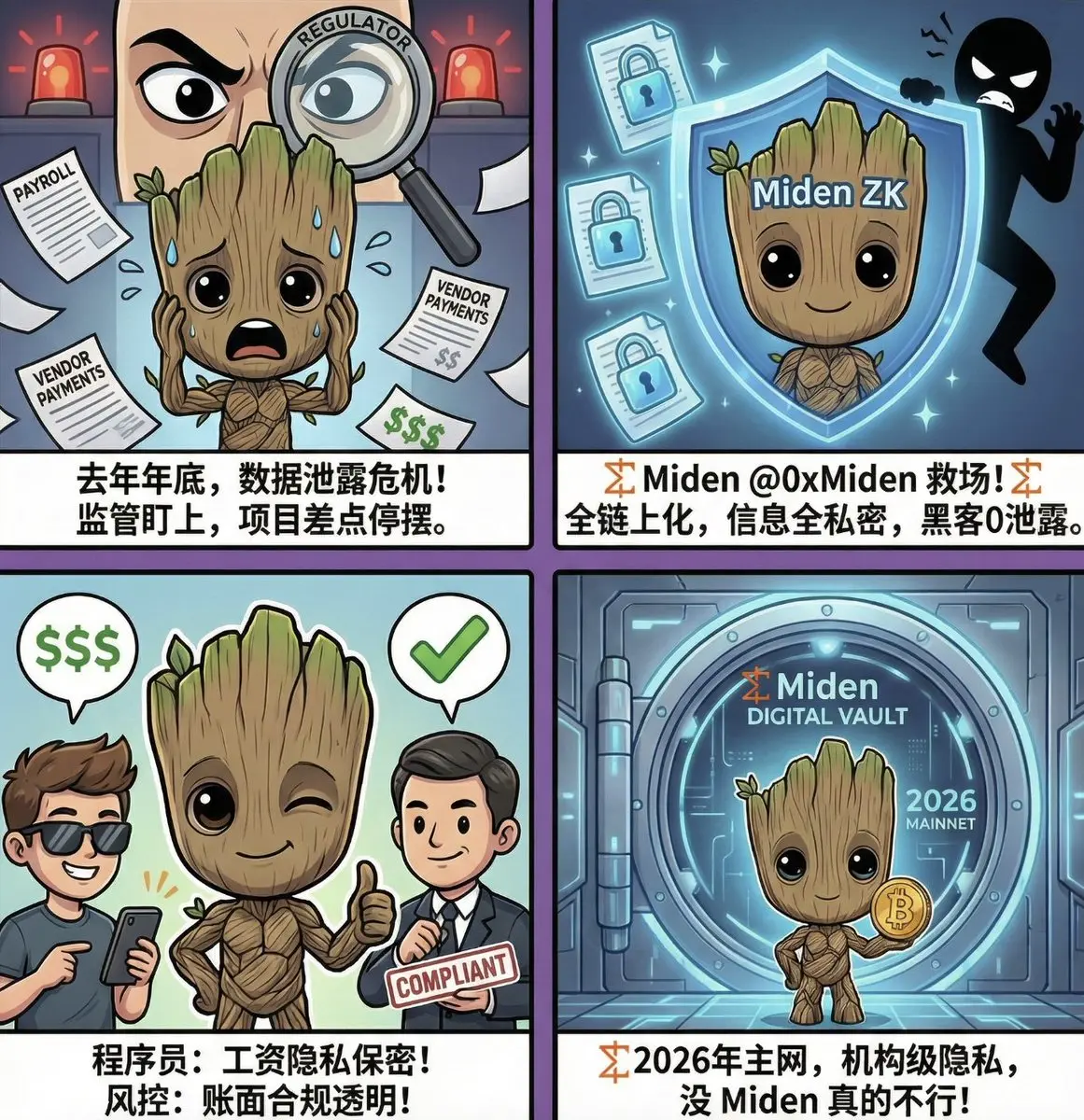

2026 GOGOGO 👊聽說過那個“大型對沖基金差點翻車”的故事嗎?事情是這樣的——去年底,有家機構在處理跨境薪資和供應商付款,結果一不小心,內部數據被外包審計工具泄露了一小部分,立馬就引起了監管盯上。整個團隊那個緊張啊,差點直接把項目停掉。

就在大家焦頭爛額的時候,Miden @0xMiden 出場了。用零知識共享(ZK)技術,把交易、工資、供應商付款甚至家族資產管理全鏈上化,但是信息全私密,只有相關方能看,監管要查帳?沒問題,帳面合規、明明白白;黑客想看?抱歉,0 信息泄露。

小道消息有家機構內部測試 @0xMiden 穩定幣發工資,團隊裡的程序員打趣說:“我看看餘額就好了,別人連我月薪多少都看不到。” 而風控老哥暗自點頭:“這才叫真正的合規隱私。”

從那以後,這些機構開始悄悄上 Miden 的私鏈環境做試點。有人說,Miden 不只是隱私工具,更像是機構的“數字保險箱”,把錢、數據和合規都捂得死死的。到 2026 年,主網一上線,想搞機構級隱私,沒 Miden 真的不行了

就在大家焦頭爛額的時候,Miden @0xMiden 出場了。用零知識共享(ZK)技術,把交易、工資、供應商付款甚至家族資產管理全鏈上化,但是信息全私密,只有相關方能看,監管要查帳?沒問題,帳面合規、明明白白;黑客想看?抱歉,0 信息泄露。

小道消息有家機構內部測試 @0xMiden 穩定幣發工資,團隊裡的程序員打趣說:“我看看餘額就好了,別人連我月薪多少都看不到。” 而風控老哥暗自點頭:“這才叫真正的合規隱私。”

從那以後,這些機構開始悄悄上 Miden 的私鏈環境做試點。有人說,Miden 不只是隱私工具,更像是機構的“數字保險箱”,把錢、數據和合規都捂得死死的。到 2026 年,主網一上線,想搞機構級隱私,沒 Miden 真的不行了

ZK2.27%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

熱門話題

查看更多6.44萬 熱度

401 熱度

288 熱度

4.87萬 熱度

104 熱度

熱門 Gate Fun

查看更多- 市值:$2492.93持有人數:20.06%

- 市值:$0.1持有人數:10.00%

- 市值:$0.1持有人數:10.00%

- 市值:$0.1持有人數:10.00%

- 市值:$0.1持有人數:10.00%

置頂

福利加碼,Gate 廣場明星帶單交易員二期招募開啟!

入駐發帖 · 瓜分 $20,000 月度獎池 & 千萬級流量扶持!

如何參與:

1️⃣ 報名成為跟單交易員:https://www.gate.com/copytrading/lead-trader-registration/futures

2️⃣ 報名活動:https://www.gate.com/questionnaire/7355

3️⃣ 入駐 Gate 廣場,持續發布交易相關原創內容

豐厚獎勵等你拿:

首帖福利:首發優質內容即得 $30 跟單体验金

雙周內容激勵:每雙周瓜分 $500U 內容獎池

排行榜獎勵:Top 10 交易員額外瓜分 $20,000 登榜獎池

流量扶持:精選帖推流、首頁推薦、周度明星交易員曝光

活動時間:2026 年 2 月 12 日 18:00 – 2 月 24 日 24:00(UTC+8)

詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49849Gate 廣場內容挖礦獎勵繼續升級!無論您是創作者還是用戶,挖礦新人還是頭部作者都能贏取好禮獲得大獎。現在就進入廣場探索吧!

創作者享受最高60%創作返佣

創作者獎勵加碼1500USDT:更多新人作者能瓜分獎池!

觀眾點擊交易組件交易贏大禮!最高50GT等新春壕禮等你拿!

詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49802您的情人節禮物到帳,請注意查收!

🎁 廣場專享福利:

【獨寵一人】:抽 1 位送 Gate 情人節限定禮盒!

【見者有份】:抽 50 位送 $10 手續費返現券 + Gate 紅牛禮包一份!

💌 怎麼上車:

1️⃣ 关注 @Gate廣場_Official

2️⃣ 帶話題 #我最中意的加密货币 發帖,告白你最近“非他不可”的代幣+理由。

👉️ https://www.gate.com/post

祝願所有用戶生活甜蜜,天天有收益!

📅 截止日期:2月14日 12:00 (UTC+8) 開獎,趕緊衝!🏮 新年快樂,馬上發財!Gate 廣場 $50,000 紅包雨狂降!

發帖即領,手慢無 👉 https://www.gate.com/campaigns/4044

🧨 三重驚喜,陪您紅火過新年:

1️⃣ $50,000 紅包雨:發帖即領,新用戶 100% 中獎,單帖最高 28 GT

2️⃣ 馬年錦鯉:帶 #我在Gate广场过新年 發帖,抽 1 人送 50 GT + 新春禮盒

3️⃣ 創作者榜單賽:贏國米球衣、Red Bull 聯名夾克、VIP 露營套裝等豪禮

📅 2/9 17:00 – 2/23 24:00(UTC+8)

請將 App 更新至 8.8.0+ 版本參與

詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49773Gate 廣場“新星計劃”正式上線!

開啟加密創作之旅,瓜分月度 $10,000 獎勵!

參與資格:從未在 Gate 廣場發帖,或連續 7 天未發帖的創作者

立即報名:https://www.gate.com/questionnaire/7396

您將獲得:

💰 1,000 USDT 月度創作獎池 + 首帖 $50 倉位體驗券

🔥 半月度「爆款王」:Gate 50U 精美周邊

⭐ 月度前 10「新星英雄榜」+ 粉絲達標榜單 + 精選帖曝光扶持

加入 Gate 廣場,贏獎勵 ,拿流量,建立個人影響力!

詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49672